乡愁是一溪潺潺的春水,

乡愁是一畦夏虫的呢喃,

乡愁是一声老牛的哞叫,

乡愁是一片雪花无声的飘落,

乡愁,间或是一抹苦涩的思绪,是一缕母亲的微笑,

乡愁,就是游子对故土最最亲切而又温暖的记忆……

近日,山东省郯城县郯城街道以创新的形式,独特的风格,运用四季景色与彩塑泥玩相互结合,相互映照的艺术形式,投资50多万元,运用泥塑打造的全县最大的乡村记忆馆开馆。置身其中,细细品味,仿佛时光倒流、空间错置、新颖独特、很接地气,禁不住让人想起过去的事情,回到了从前的时光,引发淡淡的乡愁。

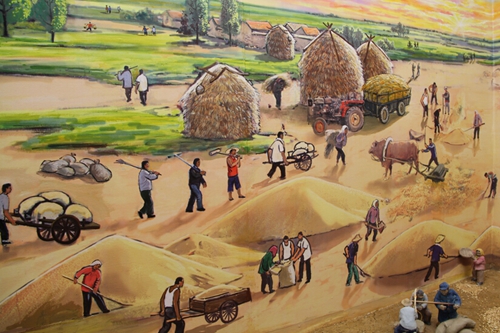

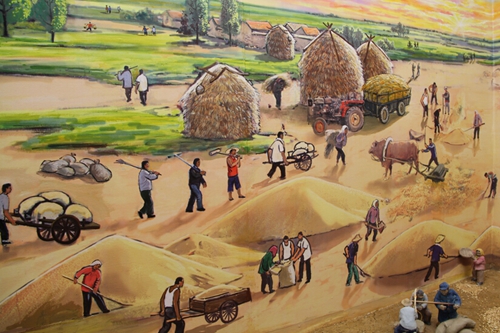

乡村记忆馆在内容选取上突出了两大方面:一是春、夏、秋、冬四季农时的田间劳作和主要劳动方式及过程;二是百姓日常生活中的节庆、嬉耍及民间生活习惯。表现形式上采用半景画与泥玩相结合,时空对应,相互映衬。表现手法上,以写实为主、写意为辅、虚实相间、相映成趣,半景画的视野开阔和泥塑人物的形象逼真,共同营造出一副春夏秋冬、四季分明、乡风淳朴、乡愁浓郁的、上世纪六七十年代郯城地方乡村的别样景致。

半景画与泥塑的结合是四季中“春天”的乡村生活。墙面上的半景油画,色彩饱满、光感强烈、对比鲜明、刻画细腻,视觉冲击力强。春燕、垂柳、青苗、耕牛与辛勤劳作的农民融为一体,在有限的空间内创造出质感丰富的立体空间,驻足凝望,每个人仿佛从中感受到了春风与阳光的气息,再现了人们记忆中的春耕大忙的乡村风物。

一幅幅老照片和实物陈设,珍贵、真实,一幅幅泛黄的画面留住了逝去的时光,记录着那年那月的乡间往事,讲述着那家那人的喜怒哀乐,浓缩着先辈们在这片土地上的生活片段……

单独置于展台上的彩塑泥玩,再现了郯城最具代表性的做豆腐、摊煎饼、烀咸菜和烤朝牌的制作流程,其生动的造型,逼真的动态,动人的情趣、返璞归真的艺术美感,不由使我们想起了老母亲清晨即起、烟熏火燎、俯身在蒸腾的热鏊子上,为家人操劳的温暖场面。

夏日的夜晚,蚊叮虫咬,闷热难耐,但作为上世纪六七十年代农村人最主要的文化生活——打麦场或村头老树下的一场重复播放的电影《地道战》,或者是《地雷战》《小兵张嘎》《鸡毛信》等等,都给枯燥而又艰苦的乡村生活带来无限的欢乐。男女老少齐聚在小小银幕下,共同为“打鬼子”“除汉奸”“求解放”而唏嘘感叹!再看夏日骄阳下的打麦场情景,杈飞锨舞,人欢马叫,掺杂着农业机械的轰鸣声,热闹非凡,编织出一幅劳动者丰收而喜悦的生产画卷。

乡村的记忆,怎能忽略掉孩儿们充满无限快乐的打闹与游戏:老鹰捉小鸡、滚铁环、弹琉璃球、打沙包、摔泥方、戏水捞鱼、冒险偷瓜……,那一群群嬉耍的伙伴,那一次次被大人训斥的尴尬,还有恶作剧成功后的窃喜,以及“雕虫小技”后的得意洋洋……虽没有现代孩子们的“电玩刺激”,却永远定格成那个年代最智慧幸福的人生快活。

农闲了,赶大集,一年的汉水换来殷实和富足。十里八乡的乡亲们三五成群,推车挑担,扯布买鞋、换米称肉,满街的称兄道弟,一路的心满意足,爽朗的笑语声久久飘荡在广袤的原野之上……

深冬到来,数九寒天,北风吹,雪花飘,大地一片银装素裹,远处的麦田像盖上了一层白白的棉絮,近处的村舍也披上了厚厚的雪毯,屋檐下那长长的冰溜子伸手可触,冬闲的乡亲们走亲串友、嘘寒问暖,而永远不知冷暖、放任不羁的是快乐好动的孩子们。最让人们欣喜又欣慰的是雪地里走来的那一队送亲的队伍,吹鼓手唢呐开路,娘家人搬箱抬柜,大舅三叔自行车推得是喜庆,二大娘抱着孙子凑的是热闹,而端坐排车的新娘子,红红的盖头下盖得住俊俏的脸颊,盖不住的是对新生活的向往……迎娶了新媳妇,年到了,贴春联、拜大年、磕响头,拿压岁钱,团圆的年夜里,孕育的是又一个春天的希望。(张乐民)