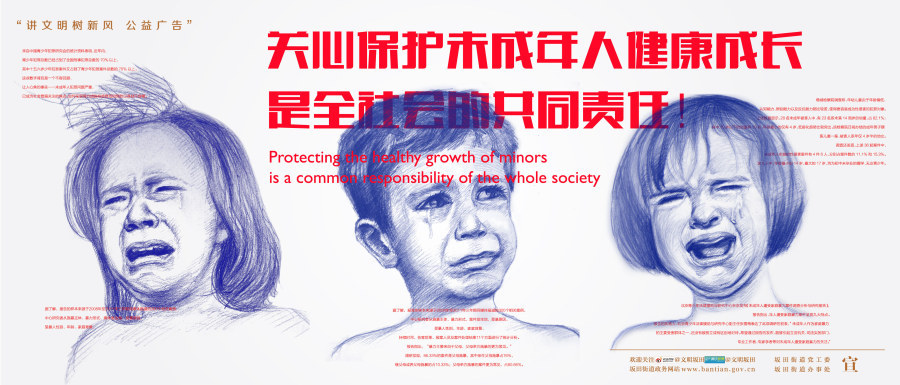

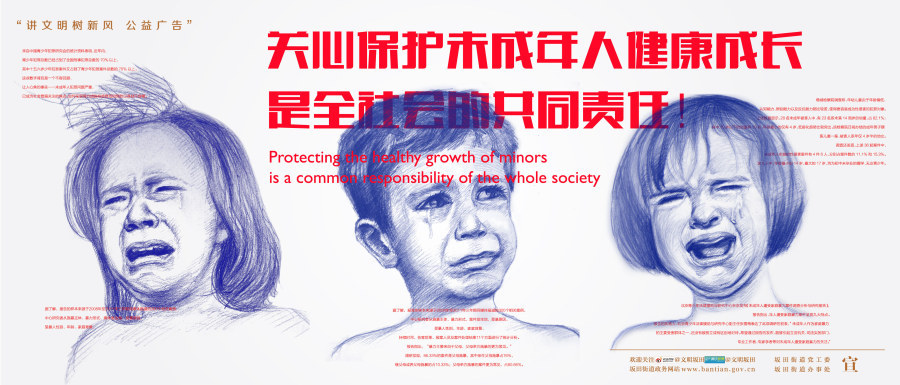

大众网讯 近年来,由于家长和有关机构监护防范意识不强、管理预防措施不健全等诸多因素的影响,未成年人犯罪或受伤害的案件时有发生。“六.一”儿童节来临之际,我们选择了四起与未成年人有关的典型案例向社会通报,希望全社会行动起来,共同保护未成年人合法权益。

性侵害案件为何在未成年人群中频频发生?父母监护不力、被害人自我保护意识缺乏等值得我们深刻反思。

案情一简介:

被告人战某于2012年3月左右,通过QQ聊天认识了未成年人战某某,并多次提出要与其谈恋爱并见面,被害人一直没有答应。6月,战某以“你如果不出来就到你家中去闹事”相威胁,迫使受害人与其一起外出,并在一废弃厂房内将受害人强奸。后来,战某又以“在村里宣扬两人发生性关系的事”相威胁,多次强奸战某某。同年6月至9月期间,被告人战某还采用相同的胁迫手段,强奸了在QQ上认识的另外两名未成年被害人。法院一审以强奸罪判处战某无期徒刑,宣判后,被告人提出上诉,山东高院二审认为战某犯罪情节恶劣,后果严重,社会危害性极大,最后维持了一审判决。

法官说法:近年来,虽然我国法律对性侵害未成年人行为进行了较为全面的规制,但是未成年人遭受性侵犯的案件屡屡发生。经统计发现,这类案件呈现出近半数属熟人作案、网络交友成为滋生性犯罪的重要途径、留守儿童和外来务工人员子女更容易遭受性侵害等特点。从法院审理的案件情况看,未成年人被性侵害,家长的监护、防范不到位是一个重要原因。很多家长认为跟孩子讨论性相关问题难以启齿,从而导致很多未成年人有时意识不到自己正在遭受侵害,不懂拒绝,甚至更不知道要向家长反映自己的遭遇,致使嫌疑人得不到应有的惩罚。法官建议,家长更加关爱自己的孩子,可以用委婉的方式向孩子讲解性安全常识,经常与孩子进行沟通,及时发现孩子存在的问题。同时,遭受性侵害的未成年人,无论是身体上还是精神上都饱受沉重打击。法官呼吁,司法机关应加大对这类案件被害人的保护和救助措施,比如及时进行心理疏导、加强沟通并切实做好保护措施,绝不对外透露孩子的个人信息。目前,山东法院未成年人案件综合审判庭的法官大部分具有国家心理咨询师资格,山东高院还选聘了38名心理咨询专家和专业心理咨询师。对案件中的未成年人进行心理辅导和帮助,引导他们更快走出阴影,回归社会。

拐卖儿童犯罪让亲人离散、骨肉分离,被拐儿童的父母整日以泪洗面。如何才能有效防范这种犯罪?

案情二简介:

2012年1月11日,被告人孙某、张某经预谋,伙同其他被告人驾车在昌乐县乔官镇吴家村东侧的土路上,采取暴力手段将背着孩子走路的被害人强行拖拽到车中,将孩子抢走后将被害人推出车外。1月13日,被告人孙某联系被告人陈某准备将抢来的孩子卖掉的时候被公安机关抓获。后经查,2004年10月至案发时的8年期间,被告人孙某、张某等十八名被告人以出卖为目的,先后交叉结伙,使用暴力手段绑架儿童、收买儿童后进行贩卖,共计贩卖14名儿童。法院一审以拐卖儿童罪判处被告人孙某无期徒刑。该案目前正在二审审理中。

法官说法:社会上市场发生儿童走失或被拐卖的事件,法院每年也都会审理一批此类案件。这些被拐卖的孩子,小的还没满月,大的才6、7岁,虽然最后在警方和热心市民的帮忙下,部分孩子最终回到了父母身边,但仍有一些孩子仍然没有下落。如何才能有效防范这种犯罪,法官结合审理的案件,提出以下防范措施。

1.父母带孩子外出时,要随时注意孩子是否在身旁或在视线范围内;

2.尽量不要带小孩子到人多拥挤或僻静的场所,犯罪分子在这些地方容易拐走或抢走孩子;

3.父母有急事时,即使时间很短,也不要让陌生人照看孩子;

4.父母应留意孩子的身高=身体上的某些特征、穿着、配饰等,以便发生事故时能准确的说出自己孩子的特征;

5.不要让孩子独自在家,即使只能让孩子独自在家,也一定要告诉孩子如有陌生人敲门不要开,更不能擅自外出;

6.告诫孩子不能吃、喝陌生人给的食物或饮料,不能拿陌生人给的玩具或小礼物,不能跟随陌生人去陌生的地方。

未成年人走上犯罪道路,人们在痛惜的同时,又不禁产生疑问,如果对青少年出现的偏差行为予以高度警惕并加以控制,能否从根本上减少未成年人犯罪发生?

案情三简介:

五名被告人皆是山东某技校的在校学生。被告人李某认为同校学生李某某平常比较张狂,就想要教训一下他。2011年5月的一个晚上,李某看见李某某与几名同学在学校排球场上运动,就叫上其他被告人对其拳打脚踢。后经法医鉴定,被害人李某某的伤情已构成轻伤。

法院经审理认为,五名被告人故意伤害他人身体,致人轻伤,其行为已构成故意伤害罪。但五被告系初犯,作案时已满十六周岁不满十八周岁,系未成年人,且其亲属积极赔偿被害人的经济损失,得到了被害人的谅解,认罪、悔罪态度好,可依法从轻处罚,遂分别判处五被告犯故意伤害罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

法官说法:从近年来全省法院审理的案件看,未成年人犯罪的类型主要集中在故意伤害、抢劫、盗窃等方面,而十五六岁则是犯罪多发年龄段。法院调研发现,上述三种类型的犯罪与未成年人在成长过程中发生的行为偏差未及时被发现有极大关系,80%的人在学校期间就有诸如逃课、抽烟喝酒等不良行为,而随着年龄的增长,不良行为也在逐步升级,慢慢演变到偷拿财物、夜不归宿,直至最后打架斗殴、抢夺盗窃,走上犯罪道路。目前,很多学校将全部精力放在升学考试上,疏忽了对学生日常行为的约束和遵纪守法意识的培养。有时候,法院主动与学校沟通,希望开设法制讲座提高学生法律意识,但被学校以课业压力重、没有时间等理由拒绝。而社会上的一些娱乐场所、网吧等则对未成年人禁止入内的规定熟视无睹。多种因素导致了未成年人缺乏约束,从微小的不良行为慢慢走上犯罪道路。为此,法官建议,预防未成年人犯罪需要全社会的共同努力,只有发现并改正未成年人身上不良行为,及时遏制犯罪苗头,才能从根本上预防未成年人犯罪。学校应确保法制教育和思想道德教育的制度化、常态化,各级主管部门更应当加强对娱乐场所、酒吧、网吧的治理整顿,进一步净化社会环境。

孩子们要健康快乐成长,保障他们的生命安全是最基本的要求。据不完全统计,儿童溺水事故和交通事故伤害已成为目前威胁未成年人安全的两大主要方面。为此,全社会应该共同努力,合力为未成年人织就一张“安全保护网”。

案情四简介:

小王放了暑假,父亲就给他在邻村办的同步辅导班报了名。一天下午,天气预报有大雨,小王到辅导班后,辅导班的老师通知他不用上课了,他便离开了学校。在回家的路上碰见了同村的几个玩伴,小王提议去村里水湾游泳,结果不幸溺水死亡。事发以后,老王悲痛欲绝,一纸诉状将辅导班负责人及该村委会起诉到了法院。法院受理认为,辅导班未完全尽到通知义务,导致小王脱离学校和家长的监管,应当承担相应责任,而村委会也因为未在水湾处树立醒目的警示标识,未完全尽到管理义务,也应当承担部分责任。最终,法院判决两者共赔偿老王死亡赔偿金、丧葬费等共计15万元。

法官说法:夏天已到,孩子们喜欢到水库或者湖泊游戏,由于社区和家庭管理不到位,以及学生急救、自救能力差等原因,儿童溺水事故频发。法官提醒,年龄小的未成年人需在成年人的陪伴下,在正规的游泳场所游泳。如果遇到溺水者,未成年人千万不要轻易下水救人,应该立即呼救,同时拔打“110”、“120”求救。而家长则要加强放学后、周末、节假日等时段对孩子的监护看管;池塘、水库、建筑物沙坑等危险水域管理者应强化管理职责,放置明显的警示标志,并设置相应的安全防护措施。